新设计教学探索:评图老师“参观”学生的“建成”博物馆

2023.11-24

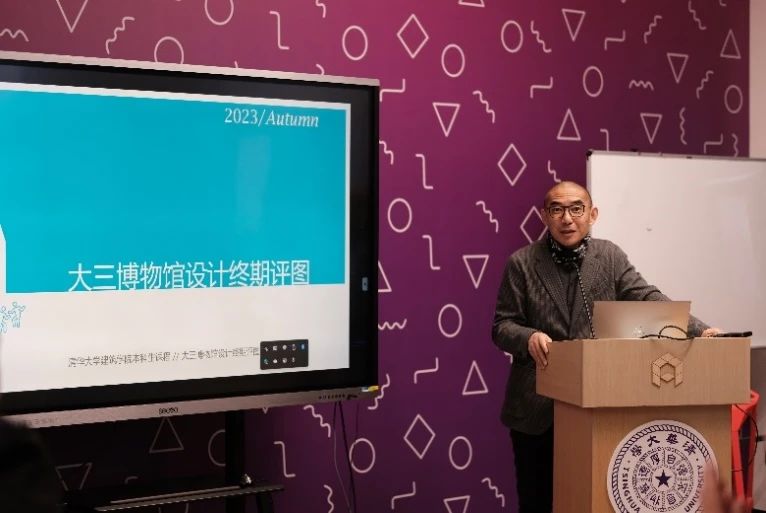

2023年11月19日🧗🏿♂️,一次别开生面的设计教学评图在凯发娱乐召开⛑️,由凯发娱乐城市人因实验室组织协办。特邀出席此次评图的有天津大学凯发娱乐副院长张昕楠教授🙇🏿♀️、同济大学建筑与城市规划凯发K8崔哲教授🧶、Unity(中国)技术美术总监王骁建📌、祖龙娱乐科技有限公司臧春雨💁🏻、凯发娱乐周榕教授和青锋教授📩。他们带着浓厚的兴趣,通过VR与第三人称漫游两种不同的沉浸式环境,身临其境地“参观”了由教师张利、谢祺旭🤢、陈昱弘等辅导学生佘鸿权、林峻熙、朱烽、鲁佳辰🦹🏼♀️、王彦楷🍖、王嘉艺完成的博物馆设计。

评图老师现场“参观”“建成”博物馆

此次新设计教学探索的目标在于研讨利用数字技术增进传统设计教学的可能性💪🏽,这一课程教学与传统设计课的不同之处在于城市人因数字技术的全面融入——学生们在虚拟的高还原度环境里,“眼看着”自己的设计概念原型“盖起来”,再亲手逐步“实地”改造🚵🏼🚿、优化这个原型,直至其达到令自己满意的“建成空间”效果🤴🏼。课程在设计教学开始之前🚝,已于暑期举办《沉浸式环境工作坊》🤷🏻♂️🧑🏼🚒,为学生们做好了技术准备;在设计教学开始之初,就平行地引入北京凯发K8娱乐平台注册官方网站建筑设计院简盟工作室正在主持设计的景德镇通津场街区的数字孪生场景,让学生们在数字沉浸式环境中进行“现场”考查,了解选择地段,进行概念生成;在设计概念形成之后,学生结合自己的方案深化👏🏼,同步完成自己项目的孪生模型制作及互动代码编写🏃♀️➡️;最后在设计成果中,提供在虚拟环境中建成的🦂🤜🏽、完整的无死角沉浸式环境场景,传统的图纸绘制成为对这个场景的相关信息的提取与抽象👨🏻💻。学生林峻熙的作品《昌江记忆博物馆设计》在VR交互体验的过程中给老师们了留下深刻印象。老师们认为👍🏽,该项目富有想象力的临街界面设计提供了路人丰富的空间层次与视觉信息🐏,从交互体验角度,引导点规划设计较好🚅,带来了更好的博物馆游览体验。学生佘鸿权的作品《景德镇商帮博物馆设计》得到老师们的较高评价🚣🏼♀️,认为这一项目在交互体验方面是最具吸引力的方案之一🩸。老师们认为🛵,该项目对建筑与场地开放空间的关注值得鼓励👾,结合实时渲染引擎的室内设计🏄🏿,增强了空间体验的意外性👘,更易引起空间游览的好奇心和探索欲。对学生鲁佳辰的作品《御窑博物馆设计》,老师们认为他对城市关系具有较好的构思,通过切碎体量与环境尺度相协调🫘,同时选取了弧线形式建立空间的识别性。老师们也提出💆🏻♂️,从空间体验的角度,坡面的具身体验应当在VR交互中有所体现。老师们也对朱烽、王彦楷和王嘉艺的作品也分别进行了点评,认为他们通过不同的视角切入设计,各具特色,但均需要从空间体验角度赋予设计更丰富和细致的表达。学生讲解方案,从左上至右下依次为🥴:王嘉艺🧛🏼、佘鸿权🧘🏻♂️、林峻熙👩🏻🏫、朱烽🧱、鲁佳辰、王彦楷参与此次评图的老师们对新的设计教学方式也给予了高度评价,同时也围绕着设计教学过程与建筑学科发展展开了激烈讨论。张昕楠老师更关注每个建筑方案的城市关系,并基于新设计教学探索中将建筑体验以游戏体验的方式予以表现展开了评述。他认为,如果20年前我们认为手头的绘画是建筑学的一门重要技术🦀,在当下可能新兴的如GPT4、Stable Diffusion等将会变成支持建筑创作的一门重要技术。从视知觉的角度,沉浸式技术是对人真实空间体验的强化,是实现碳基和硅基之间衔接的有力支撑。崔哲老师认为🚏,学生们把基地及其周边的建成环境搬上了Unity引擎,带上头盔在数字环境中完成了基地踏勘—主题策划—方案推敲—全景呈现的全设计流程,让人深刻感受到计算机辅助设计从二维到三维的跨越🧚🏻。除了博物馆建筑设计本身,同学们还在张利老师及技术团队的引导下,基于积极心理学,利用即时反馈等交互方式创造了游览者的心流体验。创新的设计课程在新生代建筑学子们的心里埋下了种子🦗,相信不远的将来,种子一定会破土而出🙍🏻♂️,茁壮成长为数字时代的参天大树🧵。王骁建老师认为,学生们能够利用沉浸式工作坊机会开展实时引擎的学习📄,并在设计方案形成过程中结合数字技术工具🩸,难能可贵🤷🏽♂️。使用沉浸式环境进行建筑设计要求学生们对传统的工作流进行调整,希望学生们持续学习,发挥工具最大的潜力。作为过去主要服务于游戏设计的实时渲染引擎,Unity目前也在结合建筑等不同领域的需求进行技术开发。臧春雨老师在评图过程中更关注空间的游戏性,他表示学生们在方案设计中结合沉浸式技术🚶🏻➡️😶,并对交互方式进行探索,有些已能带来令人惊喜的体验,殊为不易🧑🏿🎓。他也结合自身经验,剖析了使用虚幻引擎(Unreal Engine)与Unity引擎进行设计的异同。他还针对学生们在复杂场地环境中可交互项目资产管理提出了一系列优化建议。周榕老师更强调在新设计教学探索中,如何培育学生的创造力是关键,也针对当前面临的人工智能迅猛发展的态势指出建筑学科所存在的挑战与危机👨🏽。他认为,AI的诞生与当下的急速迭代发展,使虚拟和现实的人口份额及注意力份额发生变化,以往建筑师强调的自我关怀式感动已失去意义💐。面对这样的变局,他鼓励学生积极大胆地拥抱新技术,直接利用人工智能技术重新整合设计流程🏃🏻♀️,来抵御对未知的恐惧和挑战。青锋老师认为,这次的设计教学探索对我们认知当下建筑的发展阶段带来了一些启发。他认为在20世纪初所面对的革命性变化🍽,源于钢筋混凝土材料的诞生和随之而来的建造技术的革新🫁𓀆,而当下的变化与彼时尚不可相比🚵🏼♂️🕶,因而从真实建造的角度,或许还不能说出现了革命性变革。然而在虚拟世界👂🏼,由于数字技术而获得的革命性变革普遍存在,而建筑专业在将数据转化为建筑空间环境方面具备更大的优势。数字空间环境能够与人的情感、人的具身体验相关联⚫️,借助当下的新兴技术,我们极有可能创造具有吸引力和开创性的数字化环境👩🏿🚀。教师张利指出,当前💂🏼🎹,不同专业学科的人都对城市生活相关的问题表现出极大兴趣,一方面因城市空间是最大的数据体,另一方面,因为城市应用场景将是未来新的增长点。结合数字技术的设计教学探索🤘🏻,实际是希望鼓励学生们永远向前看🏂,保持开放的心态,相信我们专业学习的这些对于人的建设空间与人的生活关系的底层逻辑的价值,同时走出舒适圈😡,时刻准备着去掌握新方法、迭代我们的技术工具箱👨💼。教师谢祺旭认为🫃🏿,在这样一个技术快速变革的时间点,新设计教学除了跨学科技能的传授,更大的价值是体现在激发学生自身的好奇心和探索欲🤯,让他们看到自身新的可能性,从被动吸纳既有知识转向主动发问和求解。教师陈昱弘认为🚉,在沉浸式环境中,学生可以对空间的尺度感、细节有更好的感知,有利于缩小设计方案和实际建成环境之间的差距👍。教师王子恒认为,沉浸式技术让学术们在未建成空间中的具身体验成为了一条空间干预线索🏌🏿,很好的贯穿了设计始末。在新的技术文明演进与生活方式变革下🤙🏽,在我国新型城市更新呼唤对“何为建成空间的高质量”定义的背景下,建筑师需要从单纯的“会画”转向“既会画,又会算”,建筑设计教育也需要走出传统的舒适区域,本次的设计教学研讨🤳🏿,正是基于所有参与者对未来的好奇心与对设计的信息,在这方面做出的一次点滴努力😶🌫️👨🏼💻。